本文目录导读:

DeepL翻译对新闻报道中时事词汇的翻译是否及时?深度分析与应对策略**

目录导读

- DeepL翻译的机制与优势

- 时事词汇翻译的挑战

- DeepL对时事词汇的响应速度

- 与其他翻译工具的对比

- 用户实际使用中的问题与解决方案

- 未来发展趋势与改进方向

- 问答环节

DeepL翻译的机制与优势

DeepL凭借神经网络技术与大规模多语言语料库,在机器翻译领域脱颖而出,其核心优势在于对上下文语境的高精度捕捉,能够生成接近人工翻译的自然语言表达,在翻译科技、经济类文章时,DeepL能有效处理专业术语,避免直译导致的生硬问题,DeepL持续通过用户反馈优化模型,并定期更新词库,以覆盖新兴词汇。

时事词汇翻译的挑战

时事词汇通常具有高度的时效性和文化特定性,碳中和”(Carbon Neutrality)或“供应链韧性”(Supply Chain Resilience),这类词汇的翻译需兼顾准确性与传播效率,但机器翻译常面临以下难题:

- 新词滞后性:词汇从出现到被收录进训练数据需要时间,导致翻译初期可能产生直译或误译。

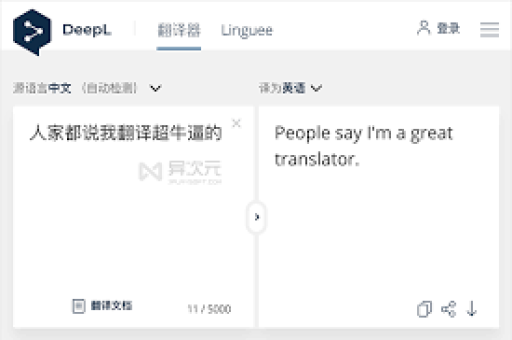

- 文化差异:如“内卷”需结合社会背景译为“Involution”,而非字面直译。

- 多义性风险:像“元宇宙”可能被误翻为“Virtual Universe”,而标准译法“Metaverse”需依赖语料库更新。

DeepL对时事词汇的响应速度

DeepL通过动态学习机制部分缓解了滞后问题,在“COVID-19”流行初期,DeepL在数周内将其标准化翻译纳入系统,快于许多传统工具,对于突发新闻中的极端新词(如地区冲突中的军事术语),响应仍可能延迟数天,其更新周期依赖公开语料库(如新闻网站、官方文件),若词汇未广泛出现于训练数据,翻译质量会暂时下降。

与其他翻译工具的对比

- Google翻译:依赖更庞大的实时网络数据,对热门词汇响应更快,但准确性可能因过度依赖统计模型而波动。

- 微软翻译:与企业文档结合紧密,对技术类新词适应性强,但泛新闻领域灵活性较低。

- ChatGPT辅助翻译:通过生成式AI动态解析词汇,适合解释性翻译,但需人工校验专业性。

实际测试案例:在“生成式人工智能”一词流行初期,DeepL的译法“Generative Artificial Intelligence”早于Google翻译的直译“Generated AI”出现,显示其在科技术语领域的前瞻性。

用户实际使用中的问题与解决方案

常见问题:

- 翻译政治敏感词时出现偏差(如“一带一路”译法不统一)。

- 俚语或网络流行语(如“躺平”)被机械翻译为“Lie Flat”,失去文化内涵。

应对策略:

- 结合人工校验:使用DeepL的“编辑建议”功能反馈错误,加速系统优化。

- 补充专业词典:导入领域术语表(如医学、法律)提升专业性。

- 上下文补充:输入完整句子而非孤立词汇,帮助模型捕捉语义。

未来发展趋势与改进方向

DeepL已开始整合实时搜索数据,以缩短新词响应时间,未来可能通过以下方式进一步提升:

- 合作与数据共享:与媒体机构合作,优先获取新闻语料。

- 自适应学习:根据用户行业标签动态调整翻译策略。

- 多模态翻译:结合图像识别技术,直接翻译新闻截图中的新词汇。

问答环节

Q1: DeepL能否完全替代人工翻译用于新闻报道?

A: 目前仍不推荐,尽管DeepL在效率上优势明显,但涉及文化敏感词、政治立场表达时,需人工介入以确保无歧义。

Q2: 如何判断DeepL对某一时事词汇的翻译是否可靠?

A: 可交叉验证多语言新闻源(如BBC、Reuters),若主流媒体译法与DeepL一致,则可信度较高。

Q3: DeepL会因地区差异对同一词汇采用不同译法吗?

A: 是,无人机”在英式英语中常译作“Drone”,而美式语境可能用“UAV”,用户可选择目标语言变体以匹配需求。

Q4: 用户反馈能否直接影响DeepL的词汇更新速度?

A: 可以,DeepL设有“翻译改进”通道,高频反馈的词汇会优先进入模型优化队列。

通过上述分析,DeepL在时事词汇翻译中展现了较强的适应能力,但其及时性仍受限于语料更新周期,用户需结合工具特性与人工智慧,才能在快速变化的新闻环境中实现最佳翻译效果。